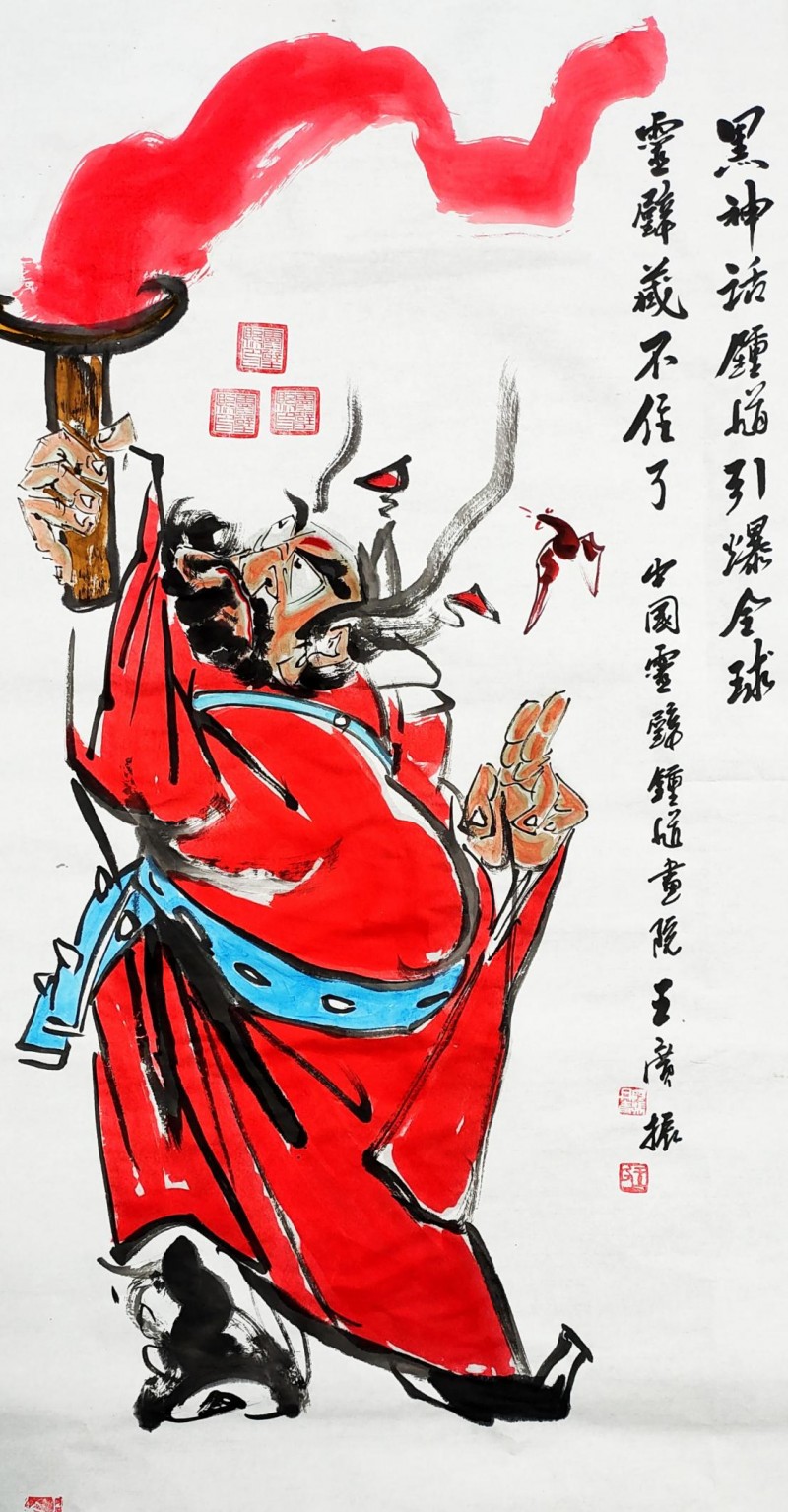

当《黑神话:钟馗》预告片刷屏时,安徽灵璧的一间画室里,67岁的王广振正握着狼毫笔勾勒钟馗眉眼。他身后的画案上,刚完成的《黑神话钟馗图》里,传统钩勒技法打底的衣袍间,藏着西洋造型感的眼神——既留着"大眼浓发"的古意,又透着让年轻人会心的鲜活。"这IP火了,咱灵璧钟馗文化也得跟上节奏。"这位安徽灵璧"非遗"钟馗画代表性传承人笑着说,眼底映着案头刚调好的朱砂红。

笔墨里的守正与出新

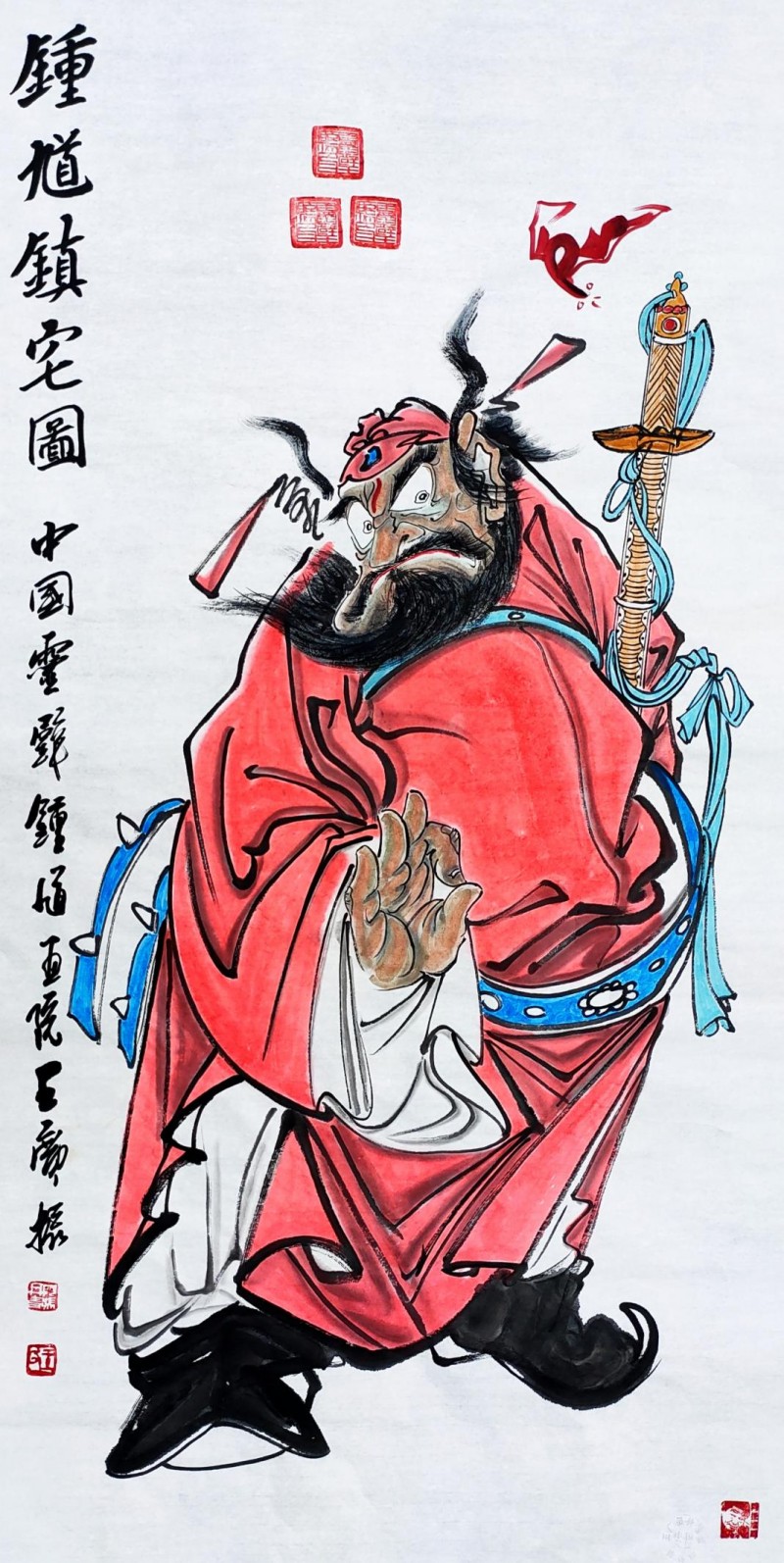

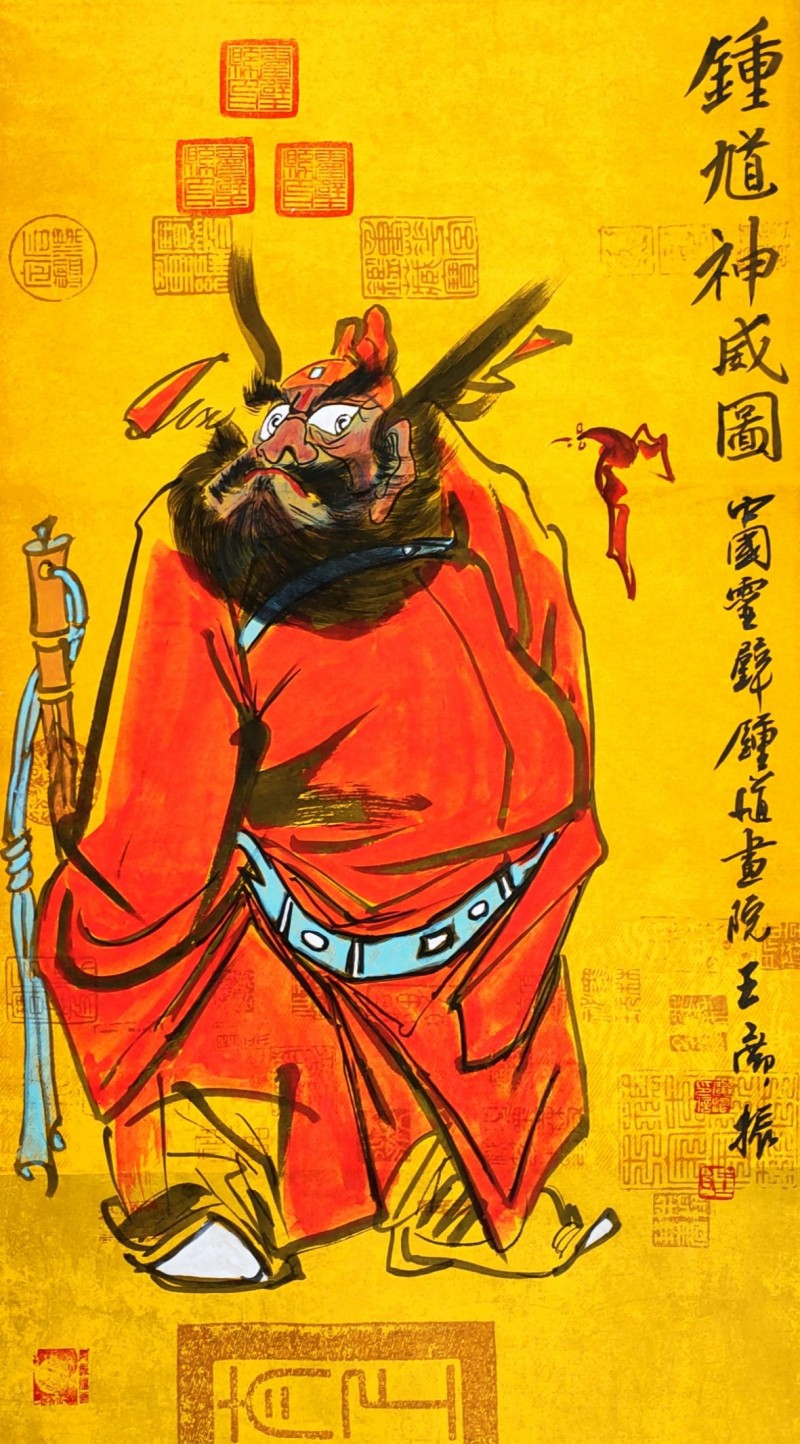

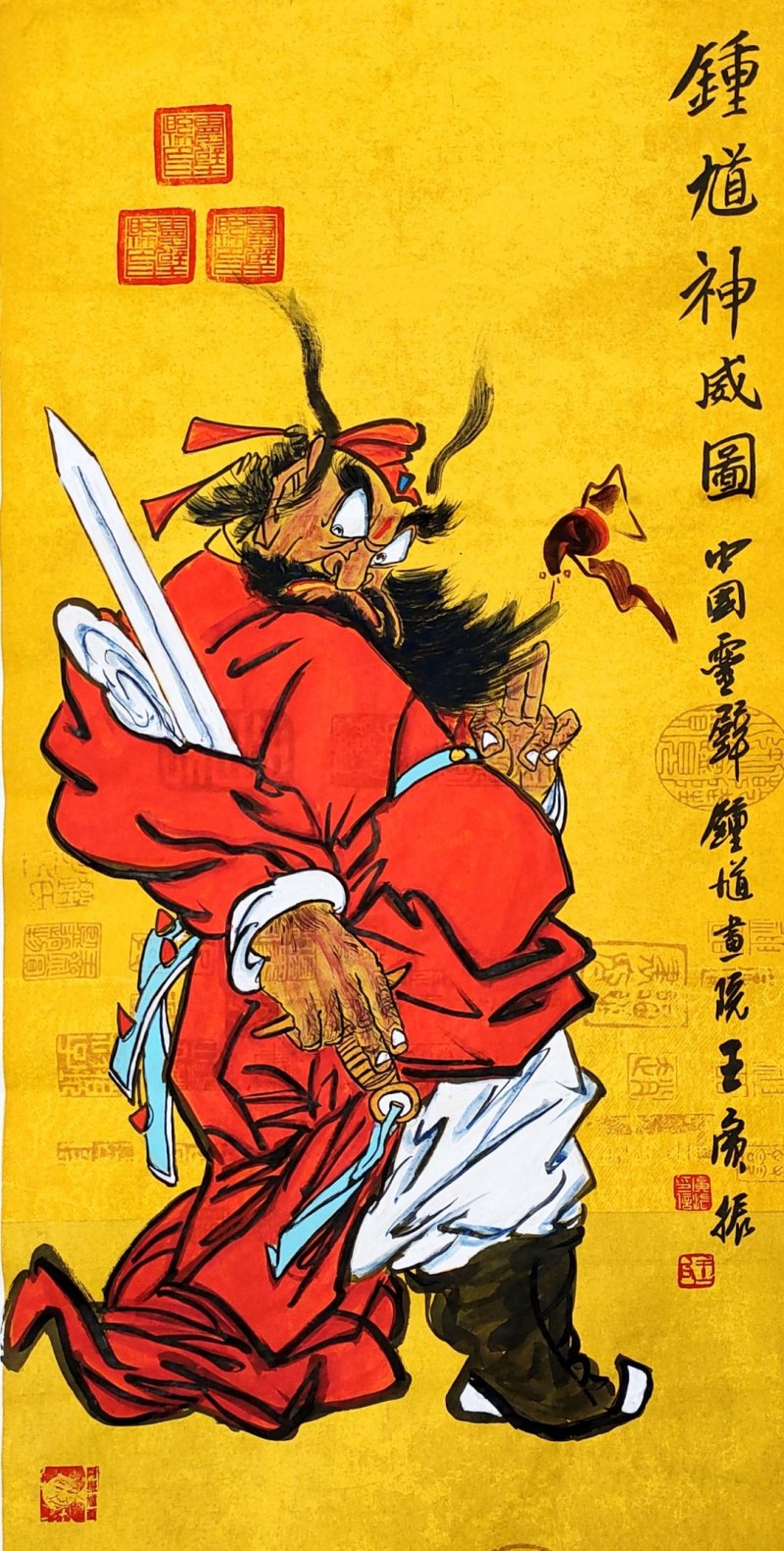

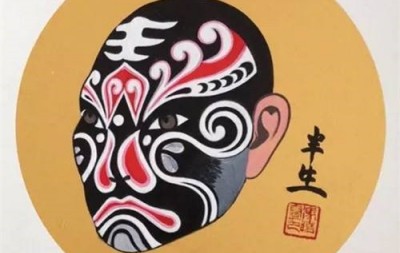

王广振与钟馗画的缘分,藏在五十年的笔墨里。1958年生于书香世家的他,祖籍萧县,长在灵璧,淮北煤师院艺术系的求学经历,让他得窥中西画理;师从广州美院王肇民、安徽书家李百忍的机缘,更让他练就"传统打底、创新出彩"的功夫。如今他笔下的钟馗,是访遍民间艺人、揣摩百种版本才磨出的模样:造型粗犷却藏儒雅,表情威严又含温柔,既有明清木版年画的古朴,又有现代审美里的"可亲近感"。

这份对传统的活化,早被业界看见。2014年,他的钟馗画被中国国家博物馆、中央文献出版社收藏;2015年北京炎黄艺术馆个人展上,央视书画数字频道专程专访;2017年,他的《百馗图》《百馗百妹图》百米长卷引中央电视台七套登门拍摄,同年,其钟馗画更随中法联合邮票走向海外。安徽省美术家协会会员、宿州市灵璧钟馗画研究院院长——这些身份背后,是他对"钟馗文化守艺人"的注解:"老手艺不能藏在画室里,得揉进当下语境才活。"

岁月里的执手与担当

画室西角的藤椅上,常坐着王广振的妻子高维灵。2000年正月十六,这位毕业班老师因劳累突发脑溢血偏瘫,从此改变了这个家的节奏。那时的王广振正处创作黄金期,作品已登上《中国书画报》《安徽日报》,国家博物馆的收藏邀约刚到手中。但他没犹豫:"家得像家,她在,家就在。"

这一守,便是二十六年。每天清晨五点半,他先帮妻子穿衣洗漱,熬好粥晾温了喂完,再匆匆整理画室。曾连菜都不会切的人,如今能精准记着妻子爱吃的软和菜;给妻子按摩时练就的力道,竟意外让他笔下钟馗的衣纹更见筋骨。"只要她活一天,我便照顾一天。"这句他常挂在嘴边的话,被妻子高维灵哭着接:"他是我的天——擦身、梳头、端尿接尿,二十六年没嫌过。"

更难得的是,他肩上扛着的不只是小家。赡养耄耋老人的义务,他从未落下;灵璧县老年书画研究会会长的担子,他扛得扎实。邻居说他是"现代好男人,传统好孝子",他只摆手:"照顾病妻是良心,赡养老人是本分,一个都不能放。"

心灯里的大爱与远方

如今的王广振,仍保持着"照顾完家人便扎进画室"的节奏。案头的《黑神话系列钟馗》正赶进度,他想借着这股热度,让灵璧钟馗画成为文旅"新窗口":"游客来能看画听故事,没来的也知道'钟馗故里'在这儿。"他盼着把"黑神话"的热度,变成"红神话灵璧"的实效——就像他当年把对妻子的爱,揉进钟馗的眉眼。

"我用我心照顾妻,我用我心写钟馗。"他说这话时,阳光透过窗棂落在画纸上,朱砂红的钟馗脸旁,一行小字刚写就:"执子之手,与子偕老;执吾之笔,与馗共生。"

这位被安徽省政府授予"安徽好人"的老艺人,用二十六年的守候告诉人:爱可抵岁月漫长;用五十年的笔墨证明:传统能随时代新生。而他笔下的钟馗,眼角那抹温柔笑意,或许正是他自己——心有大爱者,笔下自有温度。

部分作品展示

1、凡本网注明来源:人民艺宣网www.rmyxw.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为人民艺宣网www.rmyxw.net独

家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源人民艺宣网www.rmyxw.net违反者本网将依法追究责任

2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系. 获取联系方式>>